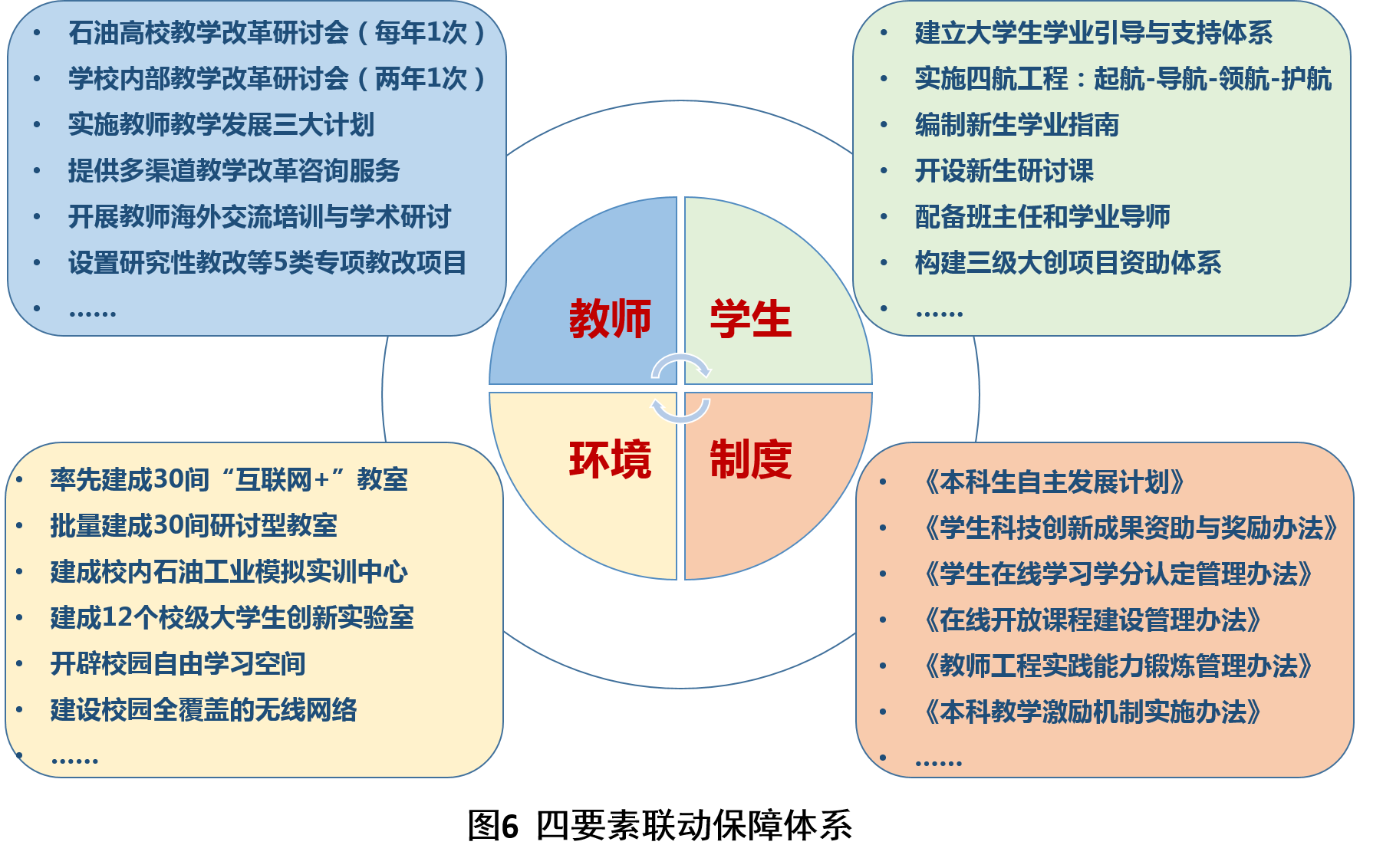

聚焦石油类专业学生三种核心能力提升,萃取生本教育和教育生态内涵,从课堂教学、实习实训、创新训练等关键教学环节入手,全方位开展系统性改革。以多元化教学模式改革为重点、以信息化学习资源和学习平台建设为支撑、以完善软硬条件为保障,各方面有机衔接、协同推进,形成教与学改革共同体,构建起由“生本学习资源与平台、生本教学模式、生本保障体系”构成的生本教育生态体系(见图1)。

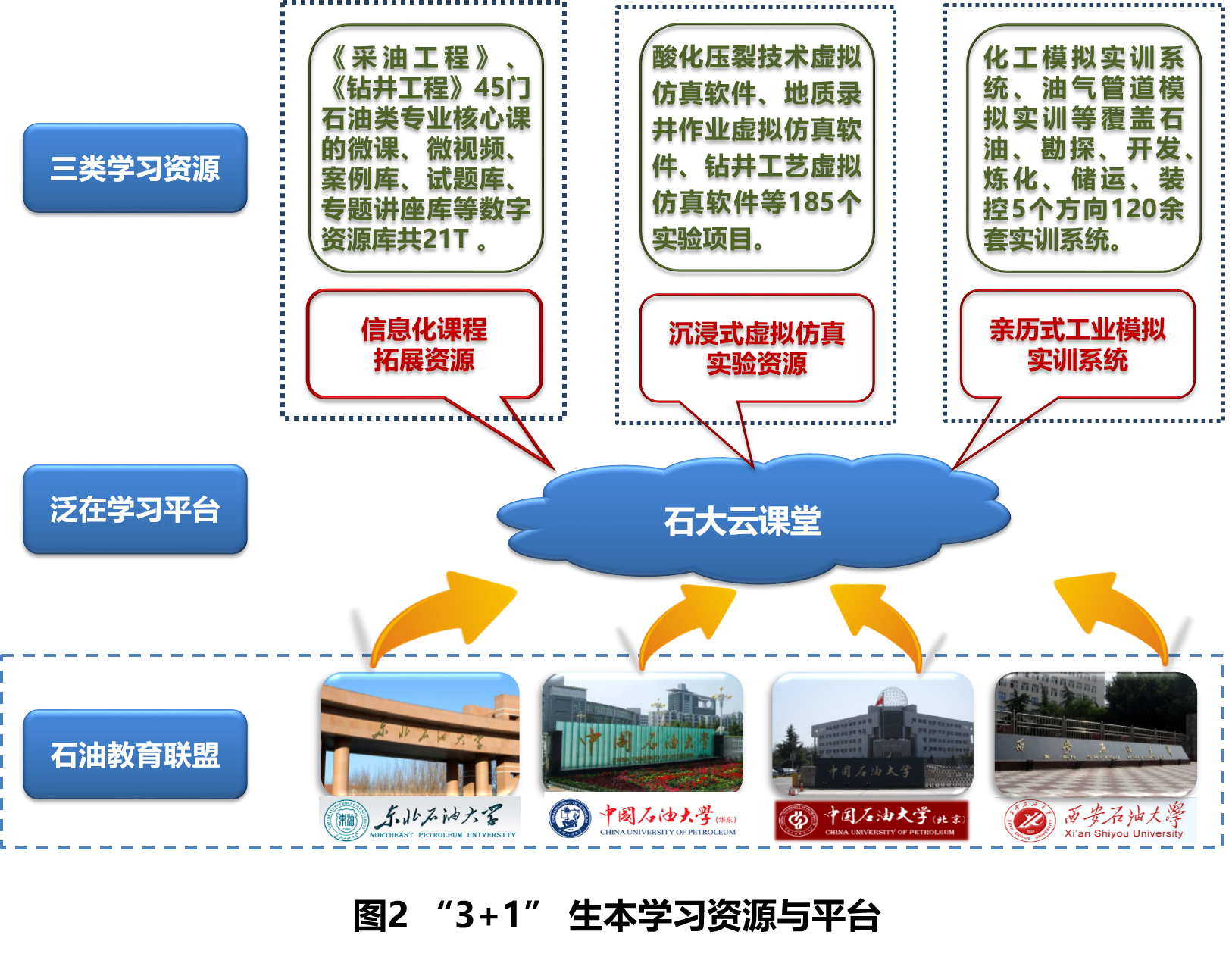

依托石油类专业在石油高校的学科优势,信息技术与教学深度融合,石油高校统筹共建,重点打造开放共享的3类学习资源和“石大云课堂”泛在学习平台(图2)。

(1)针对理论教学,以微课、微视频、案例库等为重点,建设信息化课程拓展资源。实施“在线课程建设工程”,以完善课程基本资源为基础,以微课、微视频、案例库、试题库、专题讲座库等课程拓展资源为重点,实现石油类专业课程全部上网。课程拓展资源紧密围绕课堂教学需要和学生自学习需求,有效融入石油行业科研成果、生产实际问题和学科前沿知识,不断更新和丰富学习资源,解决传统教材内容更新慢的弊端。建成《采油工程》等45门专业课程21T的课程拓展资源、475套网络实验资源、17门国家级精品资源共享课和精品视频公开课。

(2)针对实验教学,以高危险、高成本等实验对象为重点,建设沉浸式虚拟仿真实验资源。结合石油类专业特色和石油行业发展新成果,重点开发真实实验条件不具备和涉及高成本、高集成、不可逆等环节的虚拟仿真实验资源,为学生创设逼真的虚拟实验环境,以虚强实、虚实结合。开发地质测录井、钻井工程、酸化压裂等500多小时时长的虚拟仿真软件和185个虚拟仿真实验项目,学生结合兴趣和难点进行试错实验和远程操作,延伸实验教学的时间和空间,有效拓展实验的广度、深度和自主性。

(3)针对实习教学,以高危、不可视等工艺流程的模拟实训装置为重点,建设亲历式工业模拟实训系统。针对无法在现场开展的石油工业高温、高压、不可视等实习实训环节,开发石油勘探、开发、炼化、储运、装控等5个方向的120余套工业化模拟实训系统和800余套石油生产设备微缩模型等,利用各类实训系统与仿真装备,实现对石油工业生产过程与工艺流程的全真模拟操作训练,解决生产现场难以动手操作的重要工业环节的综合训练难题。

(1)针对传统课堂重教轻学的问题,构建教师导学的课堂教学模式。教师以石油石化行业生产现场问题、案例、项目等为主线进行专题化教学设计,实施小班授课或大班授课与小班研讨相结合的教学组织方式,指导学生主动研学、自主探究和合作学习。以信息化课程拓展资源为支撑,以先进的教学工具为辅助,广泛开展基于问题的探究式、基于案例的讨论式和基于项目的参与式等教学方法改革,实现教材学习与拓展资源学习结合、课内学习与课外学习结合、课堂学习与网络平台学习结合,拓展学生学习时空,提升学生的自主学习能力(图3)。

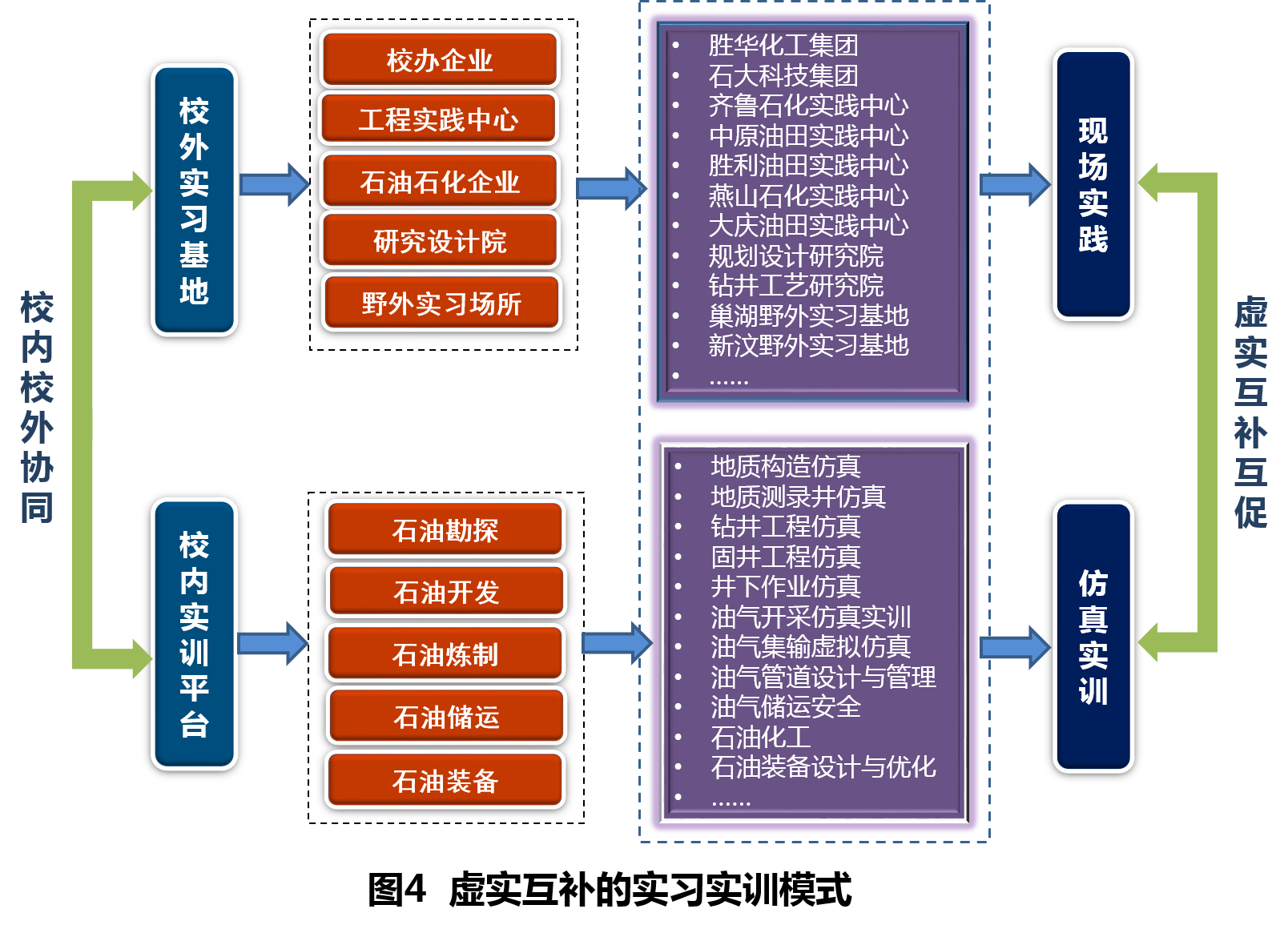

(2)针对实习动手难、效果差的问题,构建虚实互补的实习实训模式。石油高校统建共享87个石油石化企业实习实践基地,学生深入现场开展工程化实操训练;针对在校外实践基地无法开展的生产过程与工艺,开发覆盖石油生产链的5大系列仿真实训平台,学生在室内开展工业化模拟实训,体验石油工业生产中不可视、不可及、不可逆、高温高压等生产过程,完成现场生产工艺过程的仿真训练。现场实践和校内实训互补协同,保障学生工程能力训练的完整性和系统性,有效提升学生的工程实践能力(图4)。

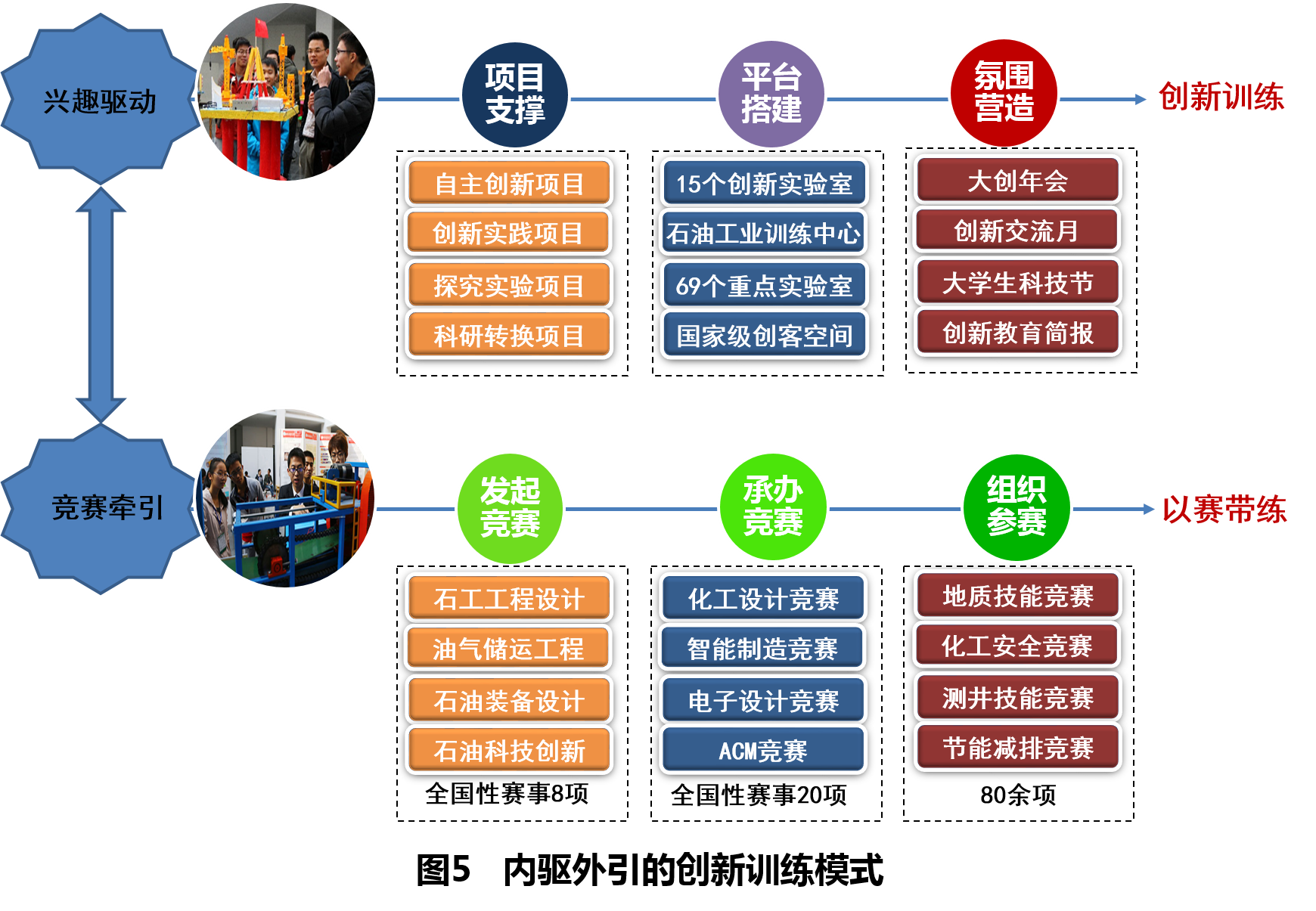

(3)针对学生创新目标不明、动力不足的问题,构建内驱外引的创新训练模式。利用石油类专业学科优势,打造创新训练项目库和国内外高水平赛事平台;内由兴趣驱动,项目支撑,开展创新训练;外由竞赛牵引,以赛带练,做实学科竞赛。实施“国-校-院”三级创新项目研究计划,引导学生基于兴趣开展科研训练,结合专业特长,自主设计创新项目研究课题或选择教师科研转换课题,自主组建项目研究团队,体验科学研究全过程;发起8项全国性石油类学科竞赛,每年承办和组织参加80余种学科竞赛,吸引学生通过领略“高峰体验”,进一步激发创新动力和潜能。项目训练和竞赛实战结合,有效提升学生的探索创新能力。如:学生结合“深海油气及天然气水合物的核测井响应机理研究”国家863重大课题开展大创项目研究,有效提升了自身的实践创新能力(图5)。

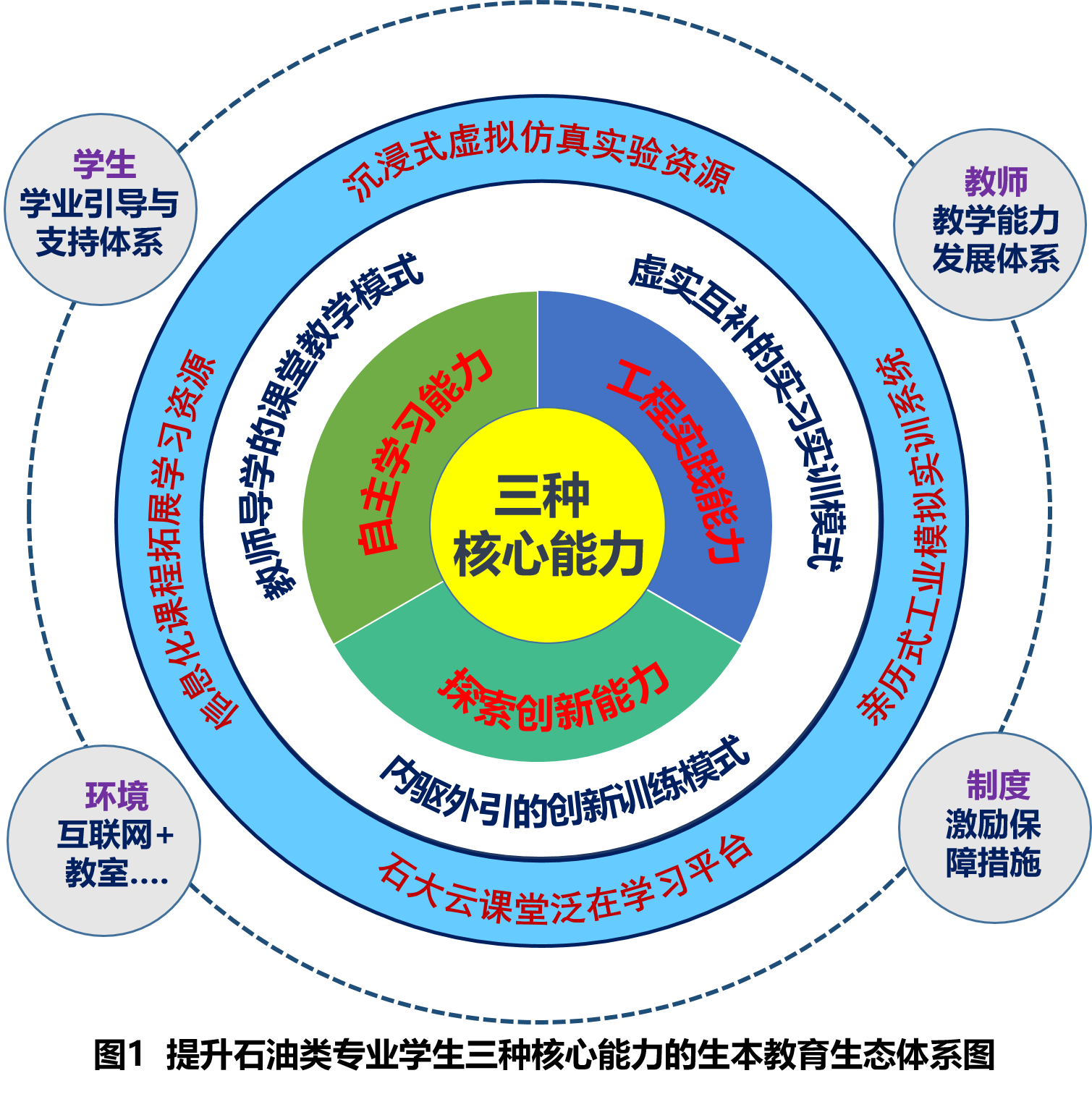

从教师、学生、环境、制度四要素入手,软硬结合,全方位保障改革有效实施。

(1)完善教师教学能力发展体系,实施“教学素养提升、卓越教学能力培养、教学发展专题研修”计划,设置研究性课程、考试改革、实验技术改革、精品实验项目等专项教研项目,促进教师开展教学改革,提升教师执教能力。

(2)建立学业引导与支持体系,为学生自主发展提供科学引导、及时评价和有效支持;构建三级大创项目资助体系,确保人人有机会参与创新项目训练。

(3)率先建成30间“互联网+”教室、30间研讨型教室和校内工业化模拟实训中心,在图书馆、教学楼等开辟自由学习空间,建设校园全覆盖的无线网络,为各项改革有效实施提供硬件支撑。

(4)健全导师制、工程实践锻炼、在线学习学分认定等27项激励保障措施,在评聘中强化教改项目、教学成果、教学论文等考核指标,设立专项资助与奖励基金、奖励学生科技创新成果,形成协同联动效应,打造学生乐学、教师乐教的制度体系(图6)。